第四回編纂会議

2024年10月29日(火曜日)、30日(水曜日)、31日(木曜日)の3日間、首都圏からキャンパスラボの女子大生2名がつがる市を訪れ、青森県立木造高等学校の生徒や、つがる市地域おこし協力隊が参加し、【新解釈つがる。辞典】編纂プロジェクトの第四回編纂会議を開催しました。

■木造高校の生徒とキャンパスラボが農業や歴史、文化などを体験取材

29日(火曜日)、30日(水曜日)の2日間、木造高校の生徒10名とキャンパスラボの女子大生2名が参加し、つがる市内を取材しました。農業や歴史、文化などを体験し、つがる市の事業者や市民の方との交流を行い、つがる市で暮らす・働くことの魅力を探りました。

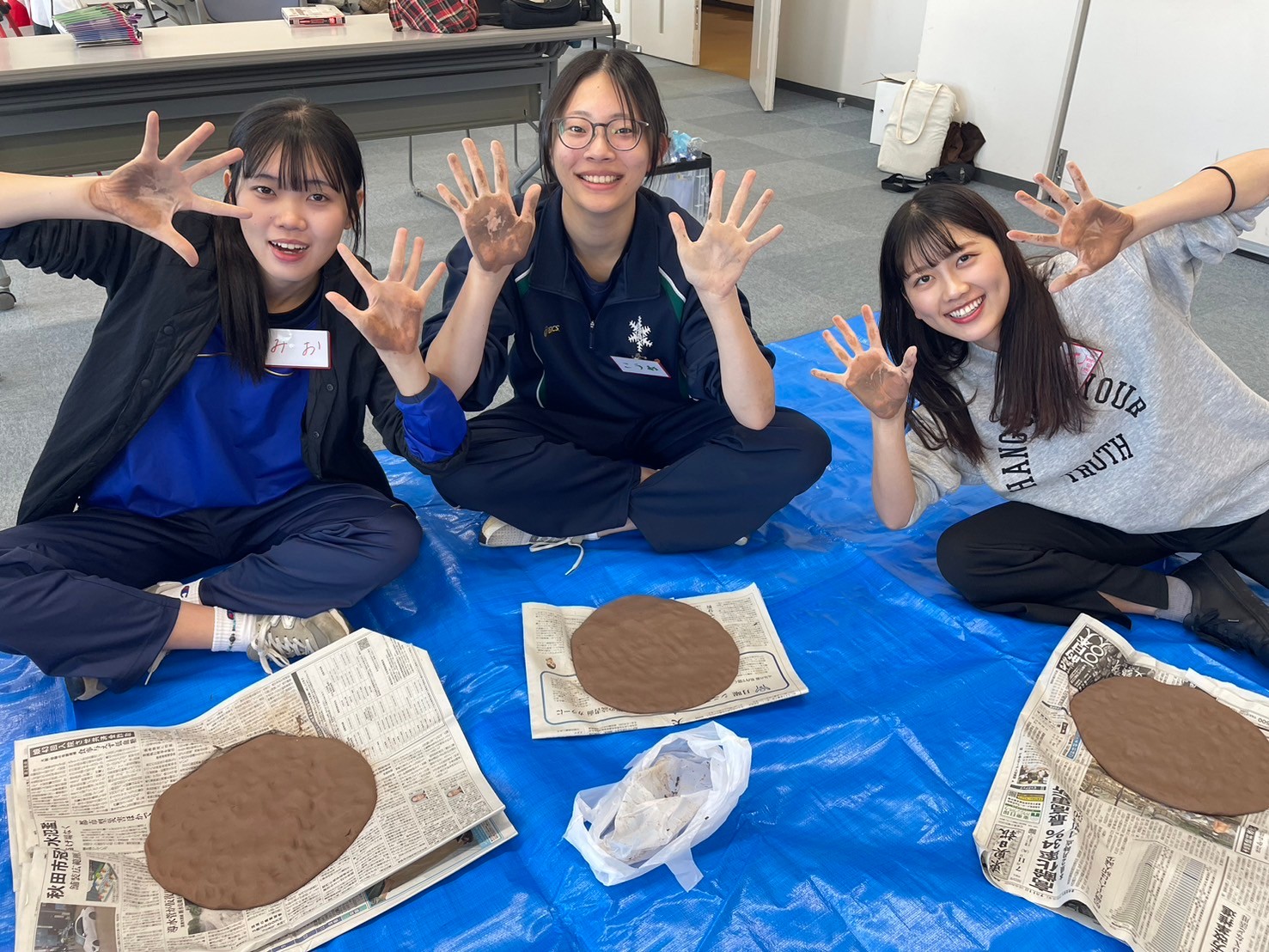

つがる市の特産品の一つである「ナガイモ」の収穫や、「ねりこみ」などの郷土料理作り体験では、つがる市ならではの食材やその調理方法を学び、つがる市のユニークな食文化を実感しました。また、「縄文住居展示資料館カルコ」の見学や、つがる市を拠点に活動する芸術家の方々と交流、「縄文太鼓」や「津軽亀ヶ岡焼 陶芸体験」などを通じて、つがる市の歴史やそこから生まれた新たな文化を体感しました。他にも、地域で昔から伝承されてきた遊び「三歩ぶっけ」など、様々な体験・交流を通じて、地元の高校生が感じるつがる市の良いところや面白いところ、首都圏の女子大生が思うつがる市の印象や独自性などを出し合いながら、つがる市の魅力の掘り起こしを行いました。

■地域おこし協力隊とキャンパスラボがアップルパイ作り体験を通じてつがる市の魅力を探求

31日(木曜日)には、地域おこし協力隊5名とキャンパスラボの女子大生2名が参加し、つがるブランド農産物8品目の一つである「りんご」や、つがる市で作られる寒さに強い小麦「ネバリゴシ」の小麦粉を使ったアップルパイ作りを行いながら交流し、つがる市の食の豊かさや、つがる市で暮らす・働くことの魅力について意見交換をしました。

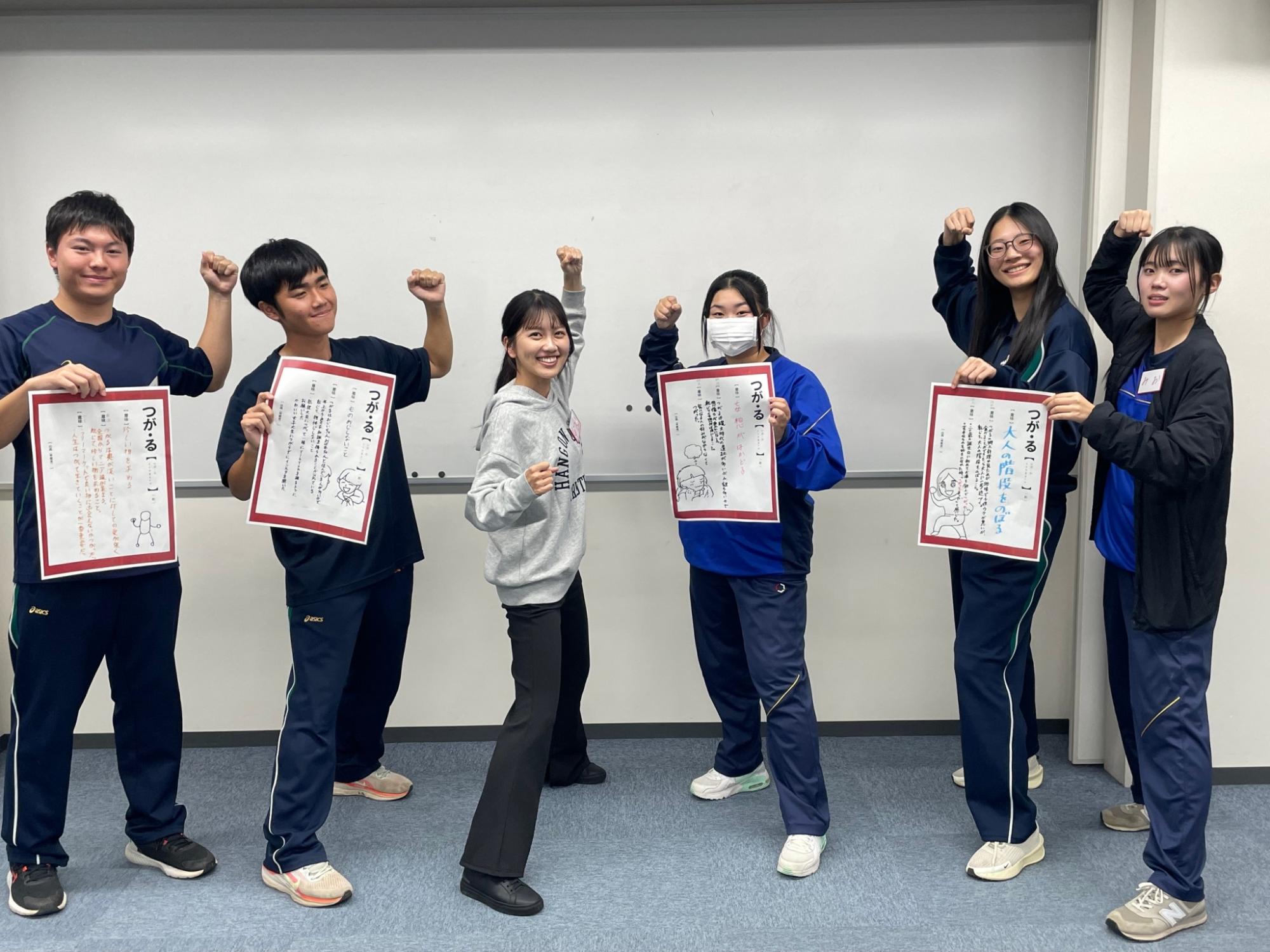

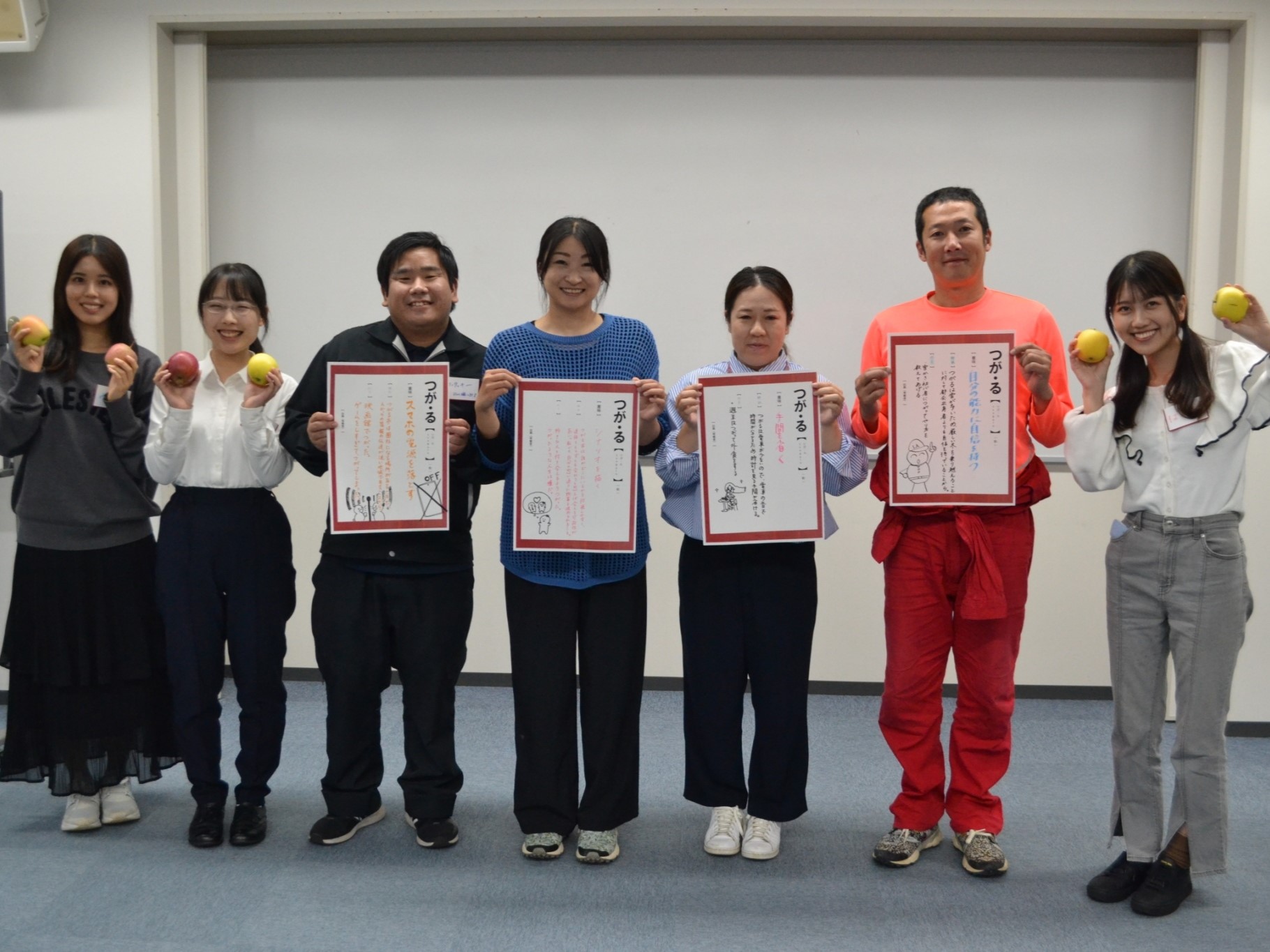

■「つがる。」の意味を考案し、これまでの広告ポスター制作数が50種を達成!

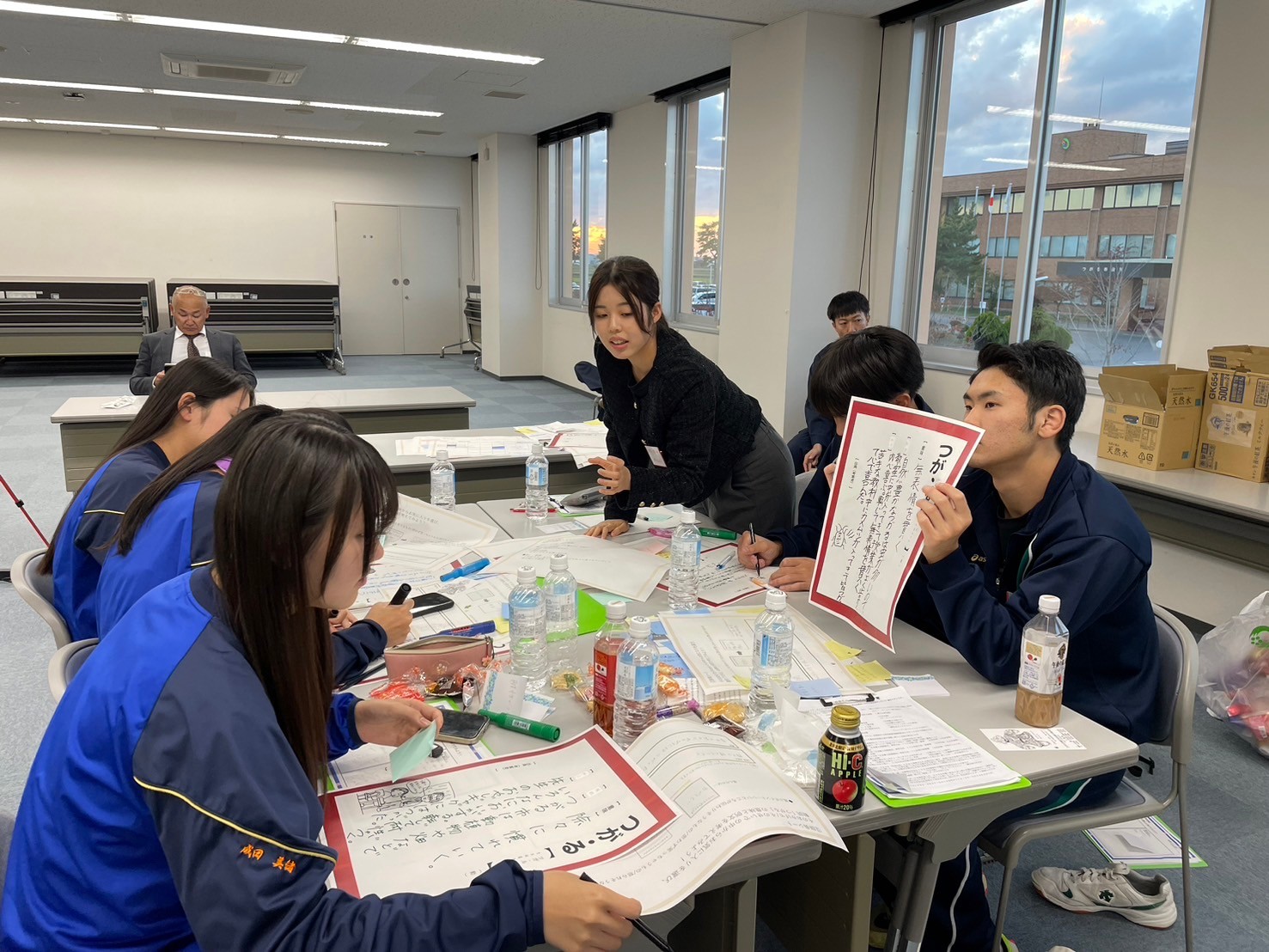

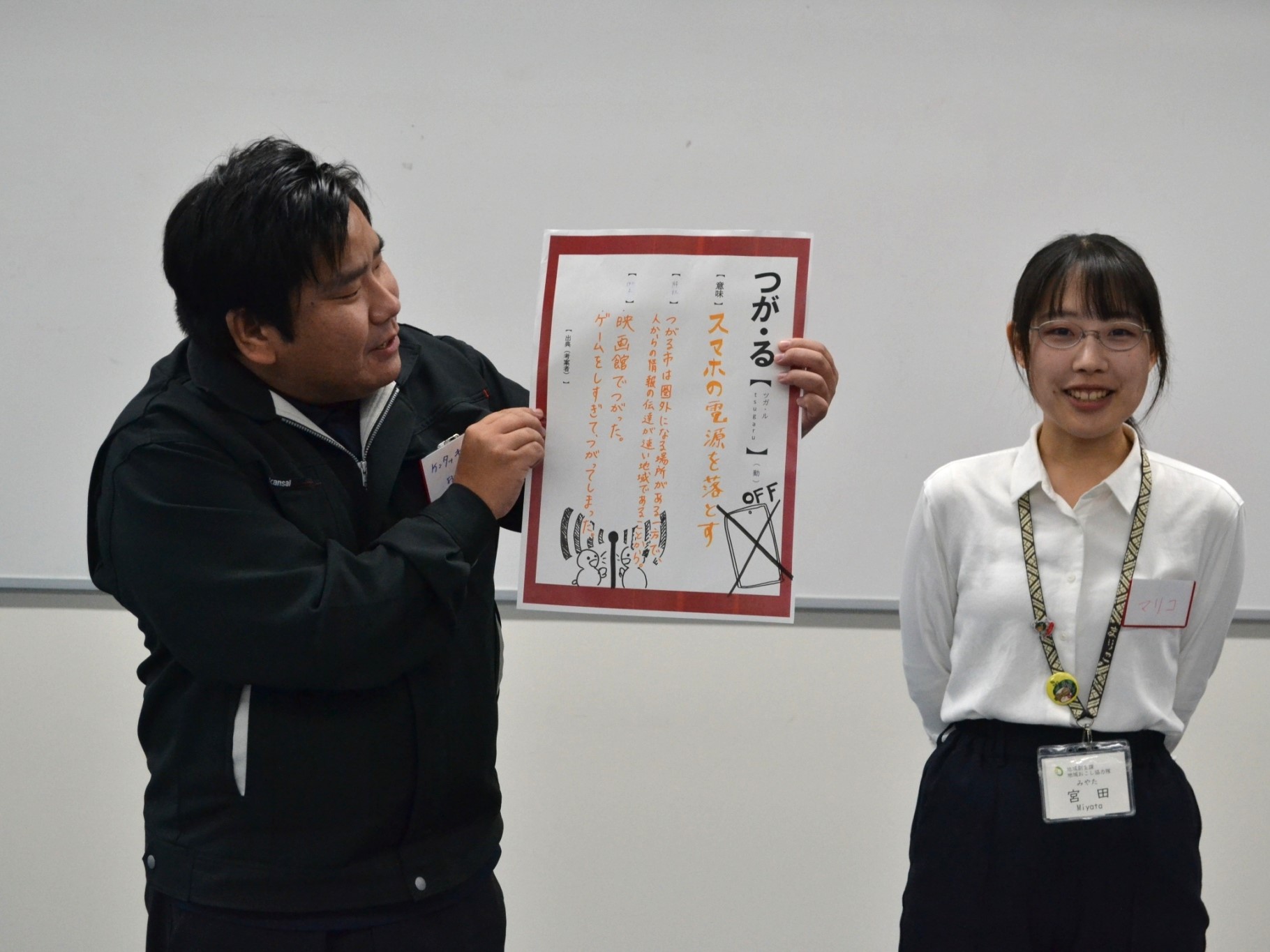

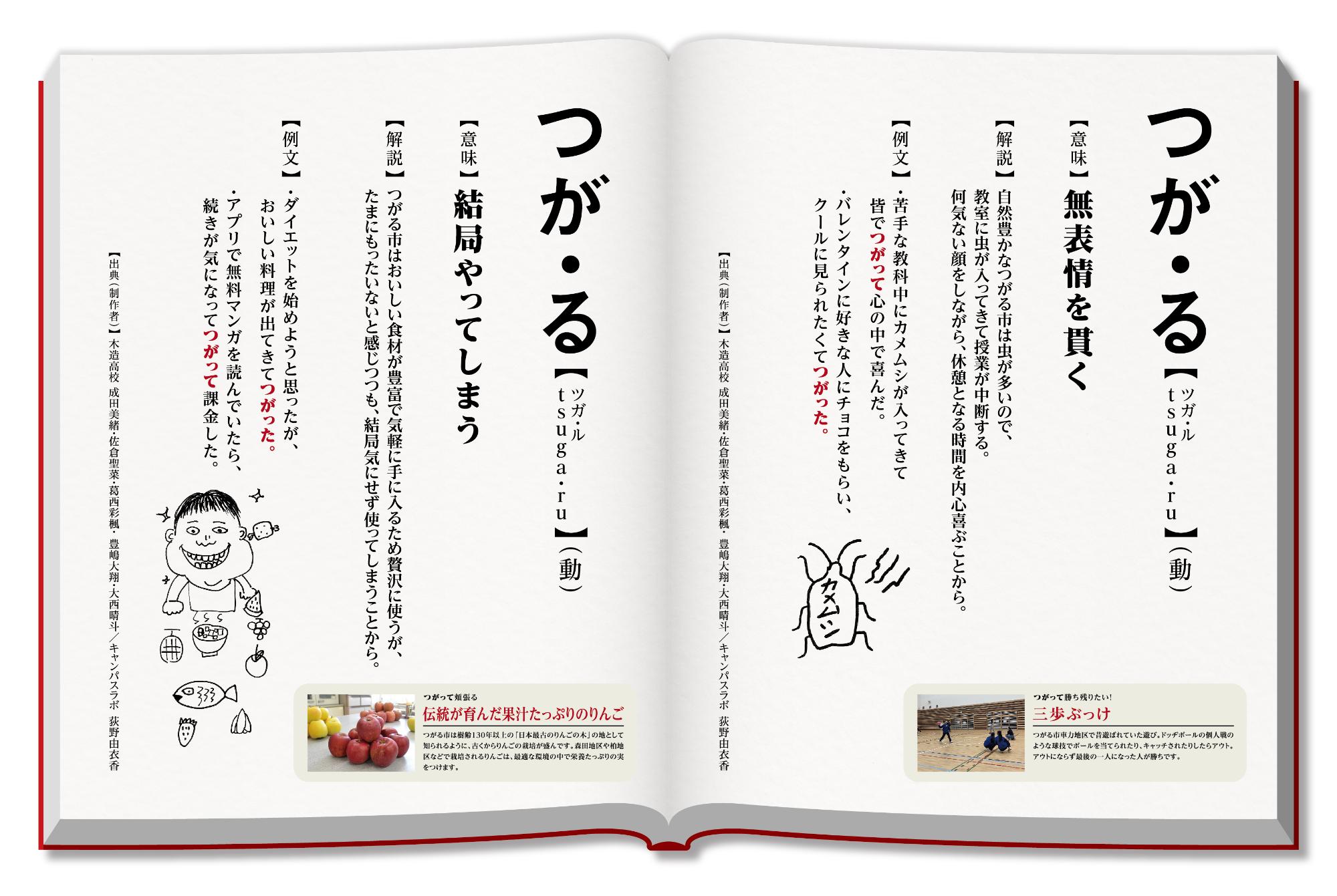

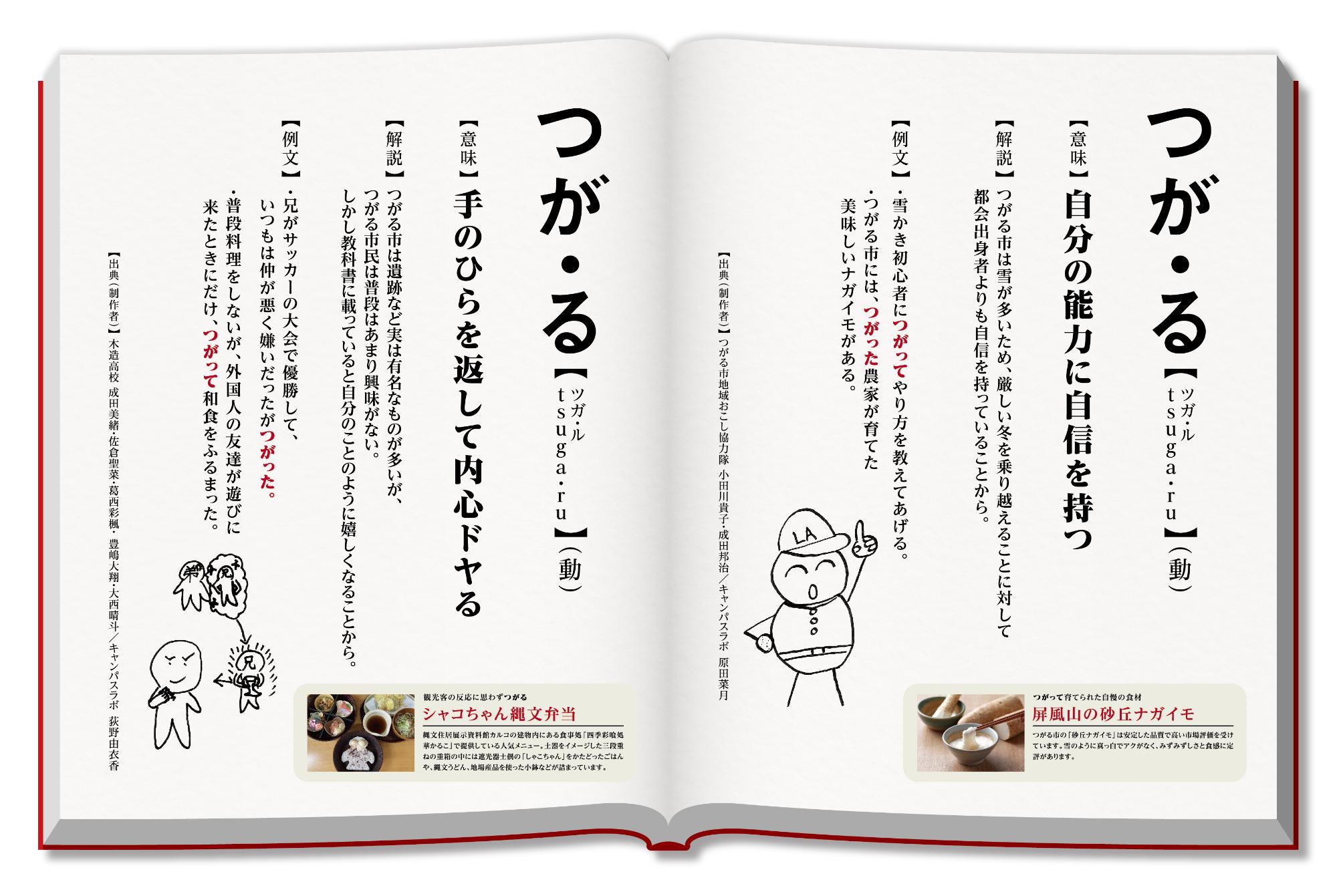

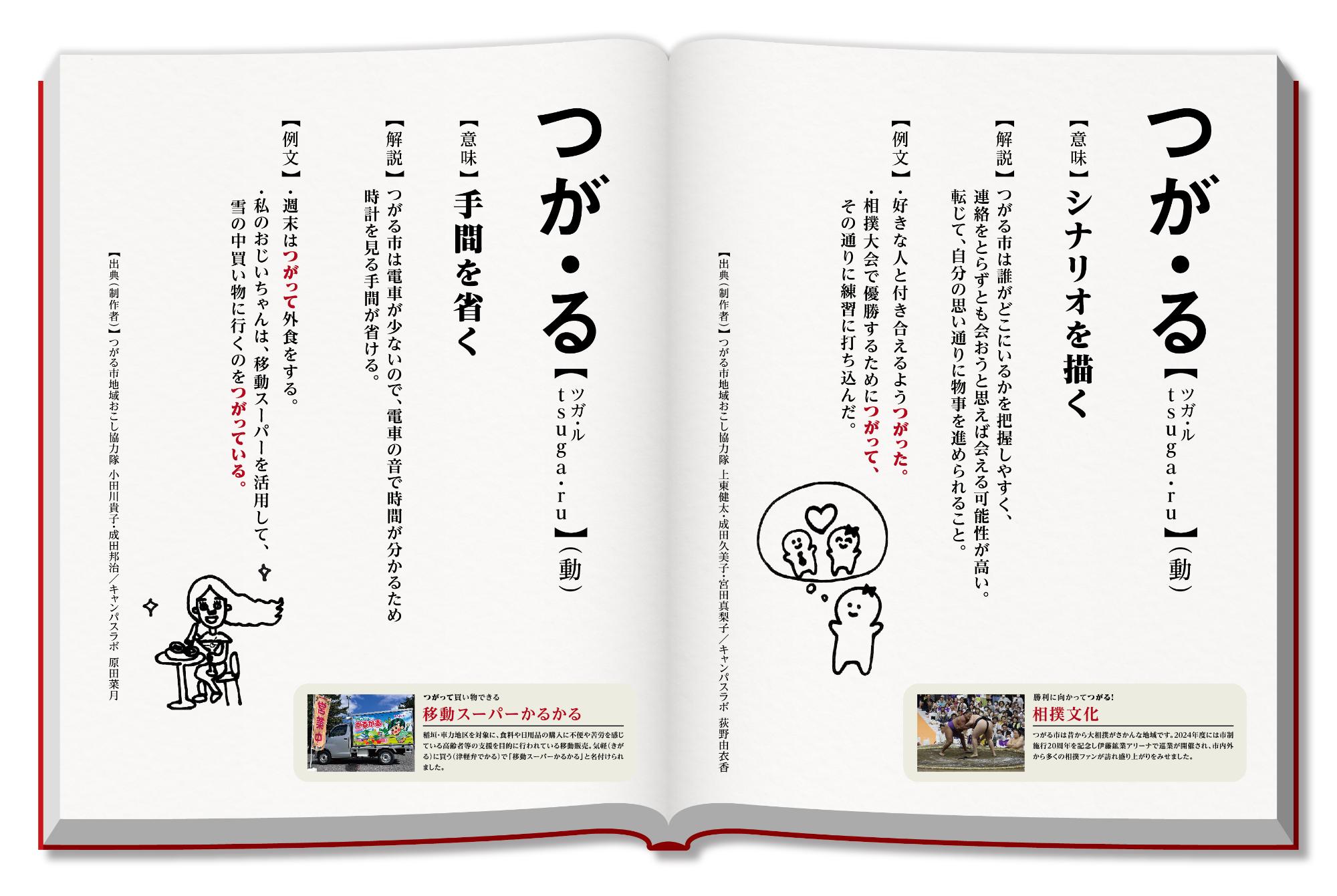

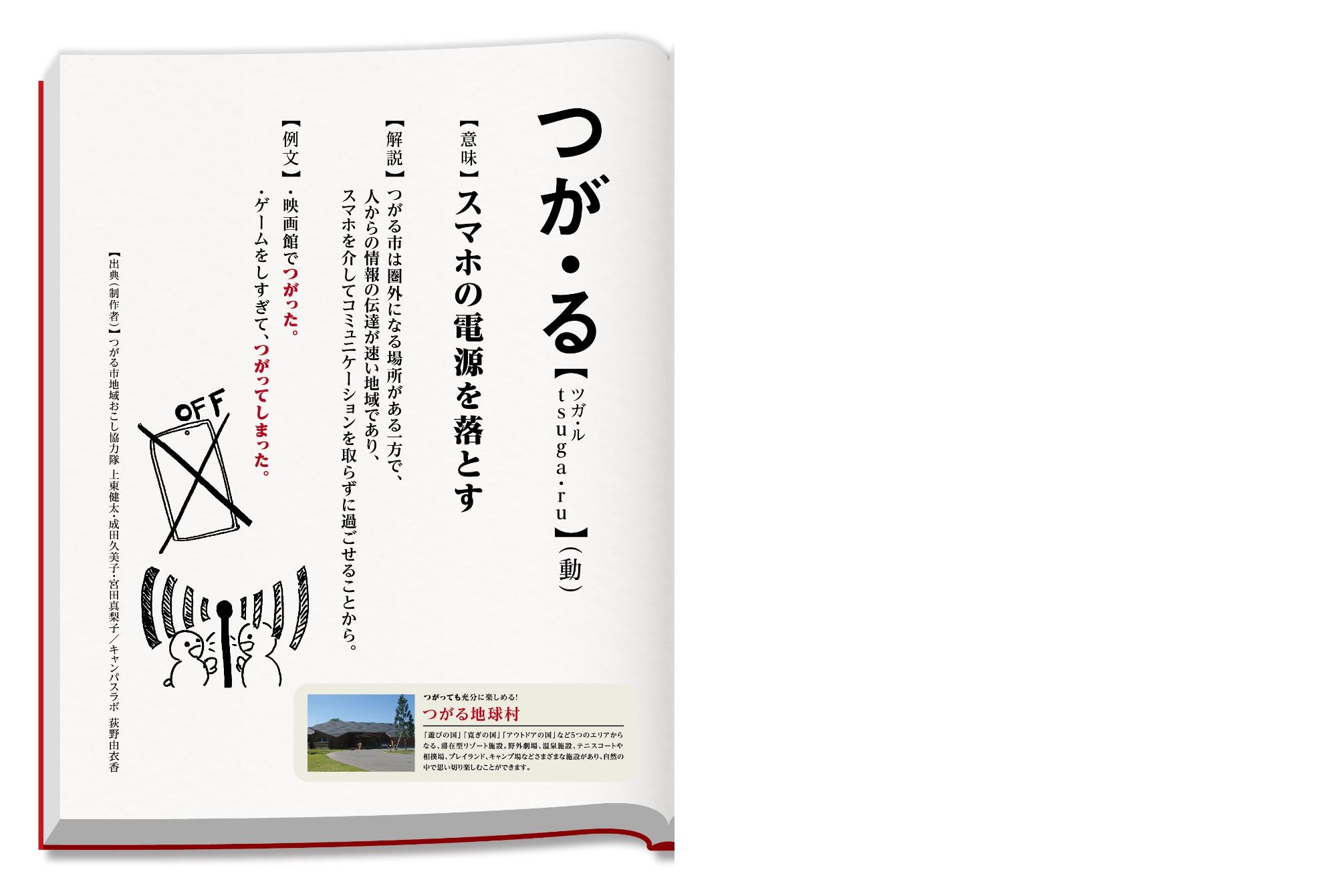

それぞれの取材活動で発見したつがる市の魅力を「つがる。」という今までにない動詞に意味を込めて、チームごとに、意味・解説・例文・イラストを考案しました。木造高校の生徒とキャンパスラボが2チームに分かれ、9種類の広告ポスターが完成。さらに、地域おこし協力隊とキャンパスラボが2チームに分かれ、4種類の広告ポスターが完成しました。3日間で合わせて13種類のポスターが出来上がり、これまで4年間でつがる市民が関わり考案した「つがる。」の意味と広告ポスターの種類が合計50種類を達成し、つがる市長が考案した1種を含めると、総計51種類となりました。

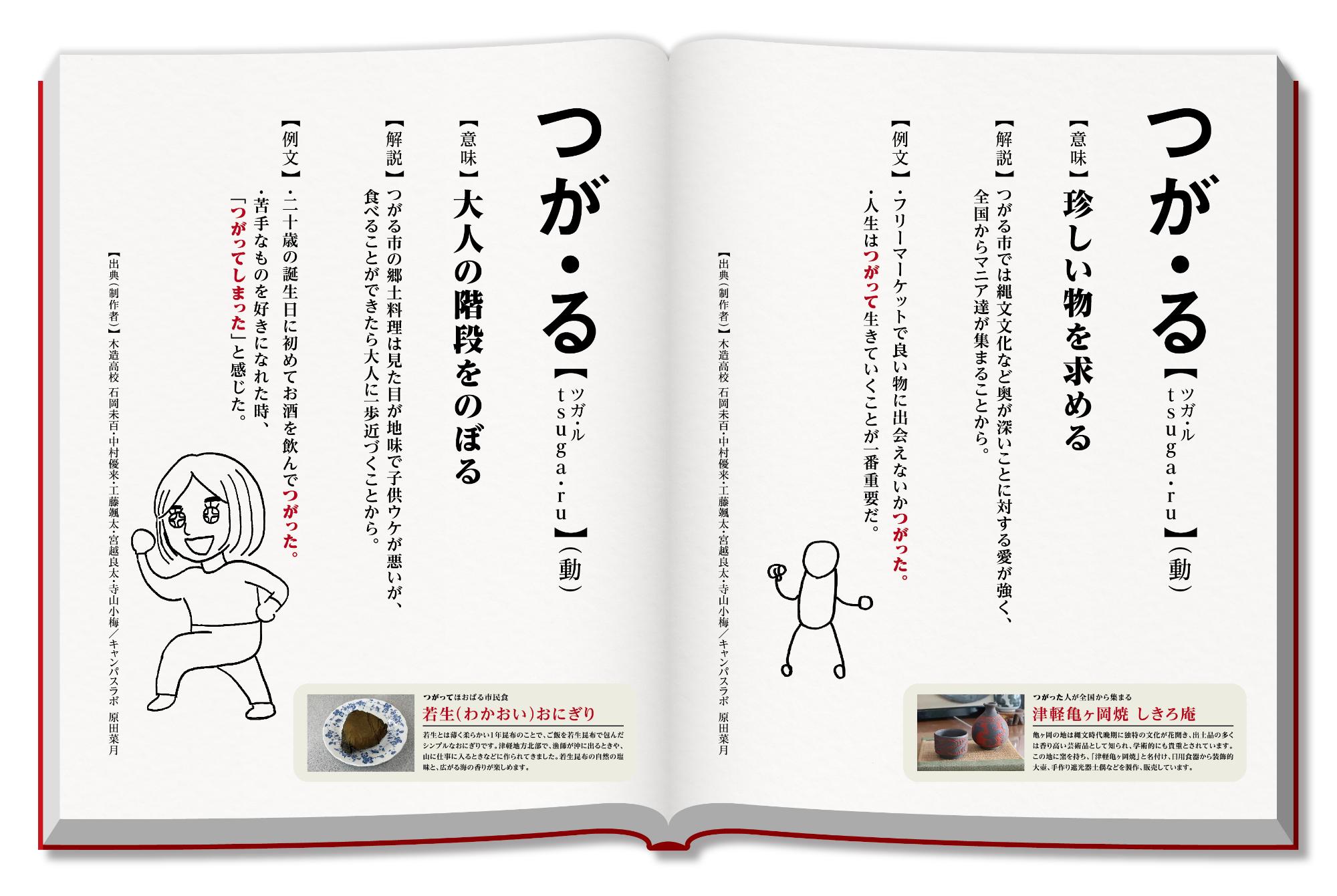

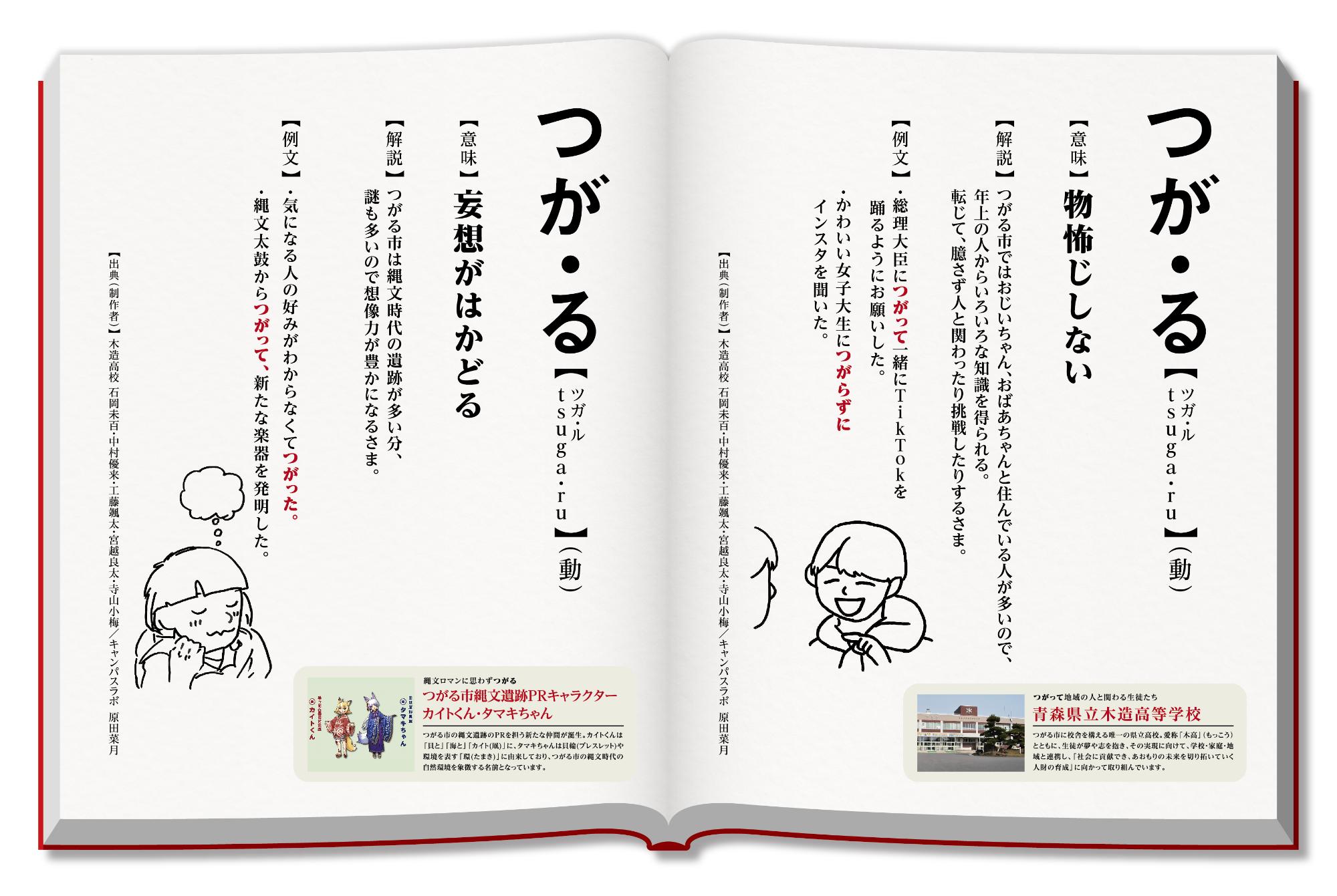

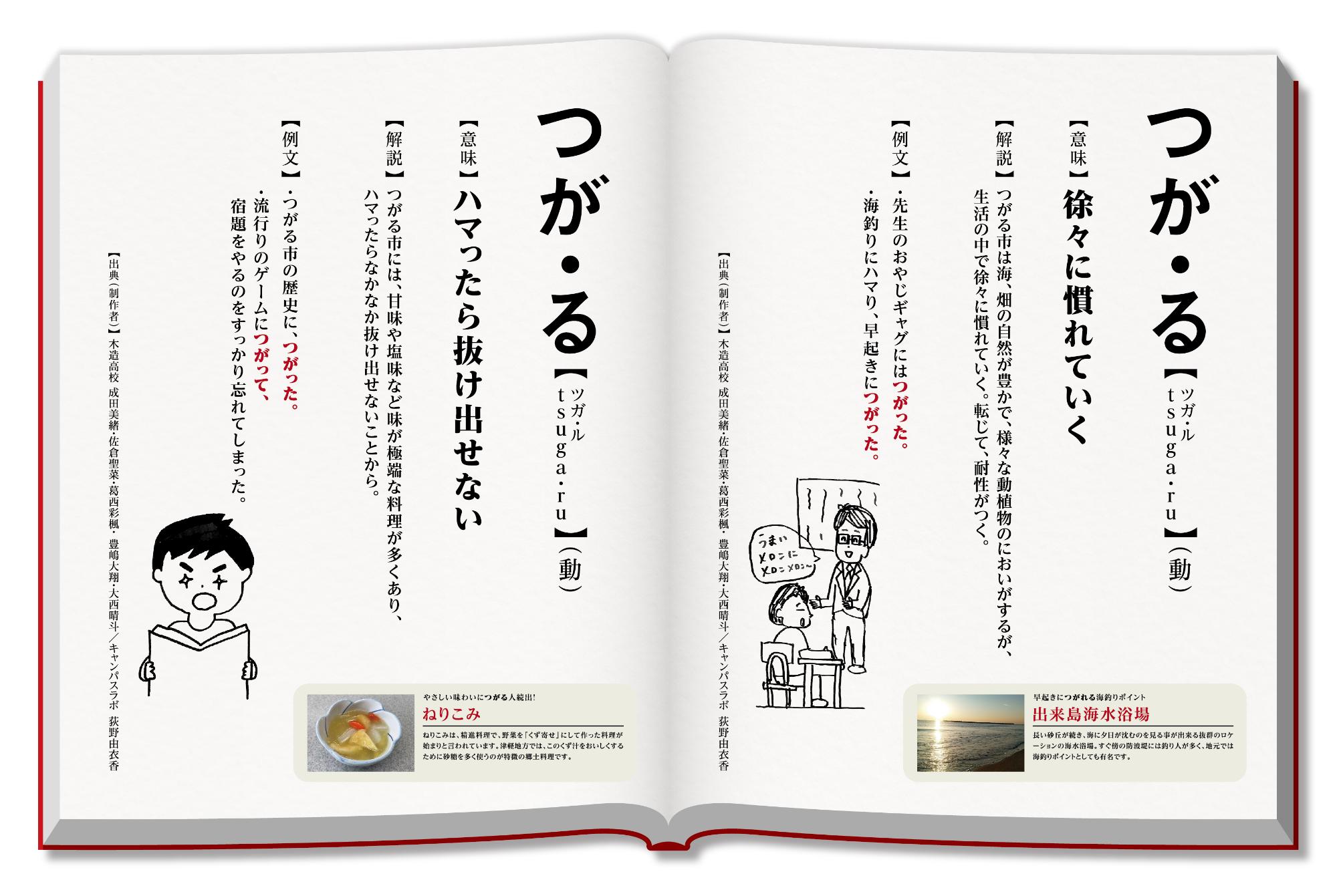

■今回新たに制作したポスター

■参加した木造高校生徒の声

・つがる市と自分の共通点を見つけました。魅力を新たに発見していきたいです。

・今までのつがる市について「個性的な人が多い」イメージや、「何もない」という偏見を持っていたけど、つがる市はそれも含めて魅力的だと思ったので、これからは一見マイナスに感じる部分もプラスに考えていきたいです。

・今後関わる上で、つがる市で行われるボランティアや活動に積極的に参加したいと思います。

・「私はつがる市に住んでいないから、関係ない」ではなくて、木造高校の生徒として、つがる市の様々な課題を改善していって、地域・高校の活性化を手助けしていきたいなと思いました

・亀ヶ岡以外にも遺跡があることや本物の土器がある工房など、自分の知らないものだらけで、高校生の間や社会に出て、少しでもつがる市に興味を持ち、つがる市の魅力を日本だけでなく世界中に発信していけるような取り組みがあれば是非手伝いたいです。

■参加した地域おこし協力隊の声

・つがる市やつがる市民のことを他の方の意見からさらに知ることができました。

・地域おこし協力隊という外から来た者として、もっと客観的につがる市を見ていきたいと思います。

・地域に馴染んでいくことは大切だと思いますが、つがる市の独特なところは忘れずにいたいです。

・つがる市の良いところを地元の方々にもちゃんと知っていただきたいと感じました。

■キャンパスラボ プロジェクトメンバー コメント

・千葉大学 法政経学部 3年 原田菜月

このプロジェクトは私にとって、 地域の魅力を再発見する学びの場でした。つがる市を訪れる前、私は恥ずかしながら、「つがる市」がひらがな表記であることすら知りませんでした。ですが、実際に訪れてみると、市民の皆さんの温かさや自分の地元にはない土地の魅力に触れ、毎日が新鮮で心躍る体験でした。気づけば、すっかりつがる市のファンになっていました。この「つがる市新解釈 つがる。辞典プロジェクト」を通じて学んだのは、一見マイナスに思える特徴も、視点を変えれば大きな魅力になるということです。この魅力の再発見は、どの地域にも応用できるはずです。この辞典をきっかけに、つがる市を好きになってくれる人が増えるきっかけとなり、さらには、自らの地元にも新たな視点で向き合う契機となることを願っています。

・埼玉大学 教育学部 3年 荻野由衣香

実際につがる市に行き、景色を見て、地域の方と話し、特産品を食べ、五感を使ってつがる市の魅力を感じることができました。日常にあるたくさんのつがる市の魅力を教えてくれた木造高校の生徒さんは、広すぎる空ときれいな空気と優しい地域の方に囲まれて育った、明るく笑顔が素敵な、つがる市が大好きな高校生でした。つがる市の温かい雰囲気とつがる市を大切にしている高校生をはじめとした地域の人々をたくさんの方に知ってもらうことが、つがる市のファンを増やし、魅力を感じてもらうことに繋がっていくと確信しました。私はすでにつがる市の大ファンです。友達にお土産を渡しながらつがる市の話をしたり、SNSで発信したりすることで、引き続きつがる市と関わっていきたいです。

■ワークショップ講師等

・全体プロデュース/講師:中山柚希(キャンパスラボ代表/プロデューサー)

・企画/運営:山下未生(TOPPAN株式会社)

・参加高校生統括:中山伸(青森県立木造高等学校教諭)

・参加高校生統括:岡本佳和(青森県立木造高等学校教諭)

・つがる市事務局:渡邊照秀(つがる市東京事務所)

・つがる市事務局:工藤 祐也(つがる市東京事務所)

この記事に関するお問い合わせ先

東京事務所

郵便番号:162-0825

住所:東京都新宿区神楽坂3-6-92(新谷ビル3F)

電話:03-5946-8505 ファクス:03-5946-8506

更新日:2025年07月15日